Hollow Knight: Silksong ha riacceso i riflettori e suscitato stupore verso una particolare caratteristica, dell’opera Team Cherry come di tutto il genere: la capacità di creare e gestire mappe 2D.

Quando in Silksong (qui la nostra recensione) ci si rende conto della scala della mappa si ha una sensazione quasi soverchiante di inadeguatezza. Minuscoli al cospetto di un mondo ostile, solitari, confusi, non certo indifesi però; agili e veloci, doti fisiche da usare con furbizia, perché ogni habitat ha regole da imparare in fretta, se si vuole sopravvivere e, queste regole, hanno soprattutto a che fare con la gestione degli spazi. L’architettura di Lungitela parla a chi sa ascoltare, sussurra di pericoli e segreti, invita a rischiare, suggerisce di desistere, sempre contraddittoria.

Vie principali e cunicoli, cancelli, porte, rovine, sistemi di trasporto. Tutto è studiato per trasmettere un senso di civiltà, di cultura che fu, oggi dimenticata. Ogni via scoperta, battuta e segnata sulla mappa è una piccola conquista, quella della preda che studia da predatore. Perché una buona mappa non diventa tale semplicemente mettendo insieme una serie di biomi; deve raccontare un mondo, dettare il ritmo senza scadere nella linearità, creare un flow caratteristico, incuriosire, dare al giocatore sensazione di presenza e, negli ultimi anni, ci sono stati molti esempi virtuosi di questa nouvelle vague del metroidvania. Vediamone alcuni.

RACCONTARE UN MONDO

Nel disegnare e rendere viva la mappa di Silksong, Team Cherry si è concentrato prima di tutto su una cosa: la coerenza. La strada che Hornet percorre è la stessa dei fedeli che intraprendono il pellegrinaggio verso la Cittadella. Un percorso lungo, che passa per regioni e panorami variegati ma che non sembra mai solo un insieme di livelli, grazie a una coesione rara e molto curata tra gli ambienti. Le transizioni tra le varie aree sono visivamente morbide, credibili, i percorsi che le collegano sono molti e spesso sorprendenti, rendendo l’esplorazione estremamente fluida, senza stacchi. Ci sono sempre almeno due strade da percorrere e questo dà l’illusione di avere a che fare davvero con un mondo aperto, nonostante, come in ogni altro esponente del genere, la progressione rimanga “bloccata” dall’ottenimento dei vari power up. Lo stesso tema del pellegrinaggio è persistente nelle varie aree, con simboli ricorrenti, strutture, rovine, nonché fedeli impazziti durante il viaggio che attaccano Hornet a vista, ricordando quanto sia grave l’infestazione che ha colpito Lungitela.

Le transizioni tra le varie aree sono visivamente morbide, credibili, i percorsi che le collegano sono molti e spesso sorprendenti

Si ha la percezione della grandezza del mondo che fu, la cultura che emerge, la religione, tema centrale dell’opera, e una mappa così estesa, caratterizzata e dettagliata rende giustizia a tutta la sua mitologia, le permette di respirare e suggestionare i giocatori. Arrivare alla Cittadella e rendersi conto della sua tecnologia superiore, incantati dalle imponenti architetture verticali capaci di incutere quel senso di sacralità che, all’inizio dell’avventura, è solo raccontato, immaginato, dà un senso di compiutezza a tutto il lavoro fatto dagli sviluppatori, capaci di fondere in una sola dimensione arte e gameplay. Osservare nel menù la mappa, una volta arrivati nei pressi del finale dell’avventura, rende infine palese il lavoro fatto sulla viabilità di questo mondo e della logica che gli sviluppatori hanno seguito, riuscendo anche a dare un senso geografico al tutto, nonostante la mancanza della terza dimensione. Altissimi livelli di world design.

L’alternarsi di paesaggi più naturali ad altri artificiali è parte integrante del senso di coesione del mondo.

SOVVERTIRE LE REGOLE

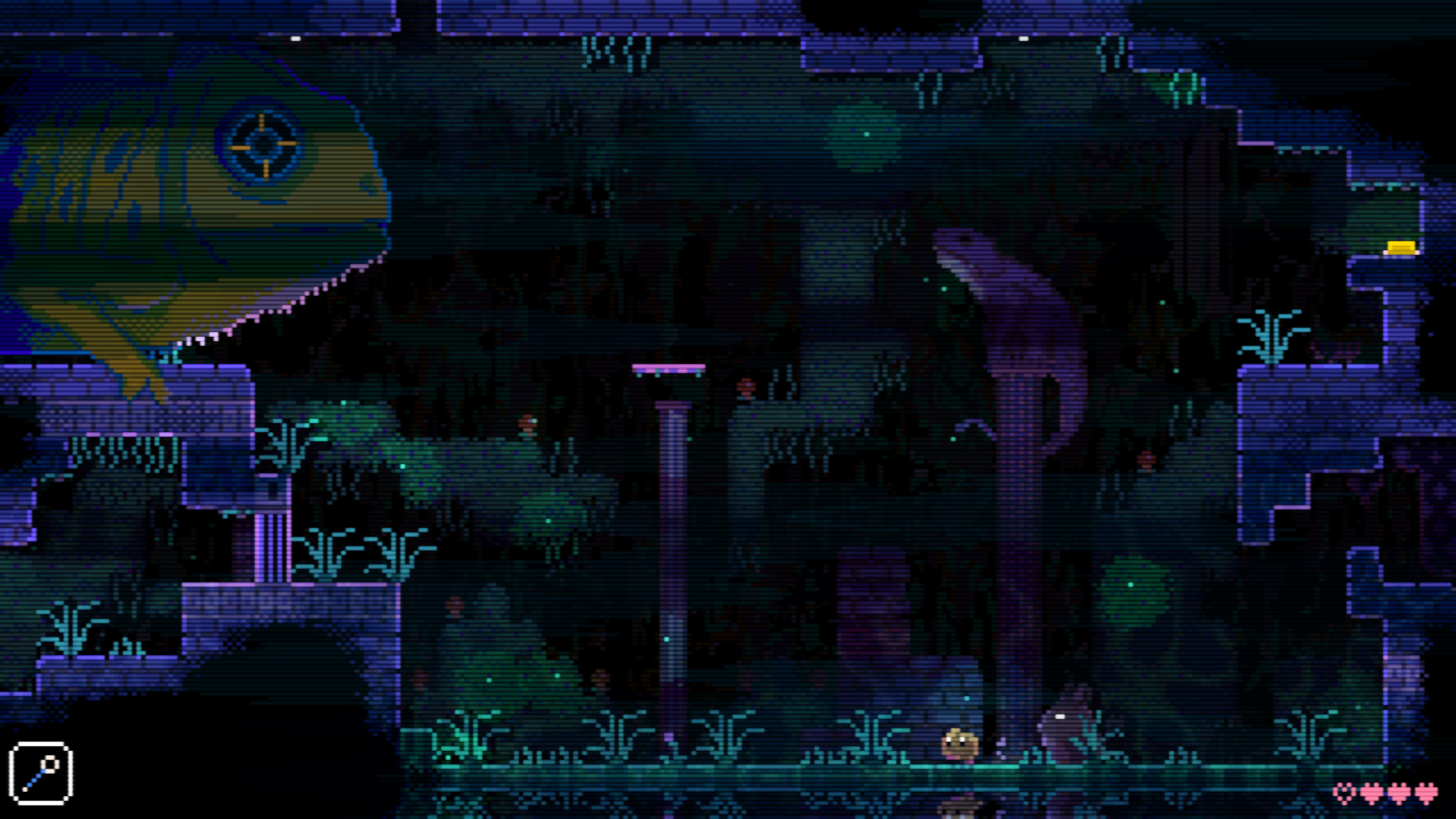

Uno dei casi videoludici dello scorso anno, arrivato come un fulmine a ciel sereno dopo 7 anni di sviluppo solitario ad opera di Billy Basso, è stato sicuramente Animal Well. Sospesa tra fantasy, psichedelia e horror, la mappa di questa folgorante opera prima è un perfetto esempio di versatilità e inventiva. Le chiavi del successo di Animal Well sono fondamentalmente due: la genialità dei power up, che si discostano totalmente da qualsiasi altro esponente del genere e spingono ad esplorare la mappa in modi inediti (bolle di sapone, frisbee, molle, yo-yo…), e la duplice natura dell’avventura, con una run “principale” completabile in una manciata di ore (se si capisce subito la strada giusta dalle 4 alle 6) e un contorno sommerso, enigmatico, esoterico che potrebbe invece rapire per decine e decine. La mappa, di per sé, è labirintica, contorta, claustrofobica, illuminata qua e là da luci al neon coloratissime e attraenti, capaci di acuire una sensazione persistente di spaesamento onirico, un sogno dal quale si fa fatica a svegliarsi. Si è come intrappolati in un gioco mentale che Basso ha studiato fin nei minimi dettagli.

Sospesa tra fantasy, psichedelia e horror, la mappa di questa folgorante opera prima è un perfetto esempio di versatilità e inventiva

C’è una componente survival fondamentale e ansiogena, perché gli esseri che popolano questo pozzo sono tutti pericolosi e diabolici e noi, nei panni di un esserino rotondo, innocuo, con pochissime capacità offensive, siamo alla base della catena alimentare. Di conseguenza, gli stessi incontri con gli animali, che siano struzzi, cani, camaleonti o cavallucci marini, diventano un ingranaggio di quello che, in realtà è un enorme puzzle game formato metroidvania. L’indizio dato al giocatore è uno solo: “tieni questi quattro segnalini su una mappa vuota e capisci da solo come arrivarci”. Il resto è pura esplorazione e risoluzione di enigmi ambientali geniali. C’è sempre qualcosa che attira l’attenzione, ogni schermata ha qualcosa di particolare che spicca, pure nei fondali, pure in elementi che magari sono stati messi lì solo per estetica. Perché niente è come sembra ma, soprattutto, perdersi in questi meandri è divertentissimo; il platforming è semplice ma soddisfacente, i combattimenti giocati sulla furbizia sono originalissimi e ogni nuova scoperta, schermata, oggetto recuperato alimenta una curiosità che rimane ai massimi livelli dal primo all’ultimo minuto di gioco.

RIPENSARE I CLASSICI

C’è invece chi, giustamente, non ha interesse a sovvertire alcunché ma, anzi, cerca di creare titoli moderni ispirandosi e seguendo i dogmi dei classici. In questo caso parlo addirittura di un vero e proprio seguito, Monster Boy e il Regno Maledetto, ultimo capitolo della serie Wonder Boy sviluppato da The Game Atelier, che niente ha a che fare con gli episodi cult anni ’80 e ’90. E probabilmente proprio questa freschezza, questo amore per la materia, ha dato la spinta al team per rimescolare gli elementi principali del franchise e creare un metroidvania così efficace, classico nella struttura ma brillantissimo ed esilarante come pochi altri. Già solo guardando la mappa si nota come la volontà degli sviluppatori non fosse creare un mondo “realistico” e super esteso in stile Team Cherry.

Questo non invalida certo l’esplorazione ma rende il tutto più compatto, mantenendo una certa vena arcade, vecchia scuola, immediata e poco dispersiva

Tutto si sviluppa da un hub centrale, un adorabile e solare villaggio, e da lì ogni area si gioca quasi come fosse uno stage a sé stante, dando un’identità ben definita ad ogni area, sia a livello visivo (passando per tutti i grandi classici estetici del fantasy, tra foreste incantante, cime innevate, vulcani, deserti…) che tattile, grazie alle iconiche trasformazioni di cui è capace il protagonista che, in questo caso, fanno le veci dei classici power up. Questo non invalida certo l’esplorazione, col consueto backtracking sfruttato in maniera brillante per dare senso ad ogni abilità ottenuta, ma rende il tutto più compatto, mantenendo una certa vena arcade, vecchia scuola, immediata e poco dispersiva, diventando il perfetto sequel spirituale del terzo capitolo, Dragon’s Trap per Master System (di cui esiste anche un ottimo remake), a sua volta un mini-metroidvania. Una mappa disegnata in modo essenziale eppure ricchissima di gameplay, situazioni, sfide, coloratissimi paesaggi disegnati a mano che mettono di buon umore solo a guardarli, senza dimenticarsi però di inserire la giusta quantità di segreti e collezionabili.

ESALTARE GLI EROI

C’è infine un ultimo modo di pensare le mappe, ovvero quello di confezionarle su misura alle capacità atletiche e tecnologiche dei propri protagonisti, esaltandone le qualità, le animazioni, la potenza e, più in generale, la loro straordinarietà. Due personaggi in particolare, negli ultimi anni, hanno avuto questo trattamento speciale dai loro sviluppatori: Sargon, il Principe di Persia di The Lost Crown e la Samus Aran di Metroid Dread. I mondi di questi due titoli sono stati progettati per esaltare l’atletismo di questi due personaggi iconici, grazie anche all’utilizzo di motori grafici 3D e ad una modellazione poligonale di pregevolissima fattura, che ha permesso lo sviluppo e l’utilizzo di spettacolari e variegate animazioni. Samus è implacabile, corre velocissima, scivola per infilarsi nei cunicoli trasformandosi in morfosfera automaticamente, para gli attacchi dei nemici contrattaccando con scariche di plasma dal suo braccio-cannone, rimbalza da parete a parete grazie alle caratteristiche magnetiche della sua tuta. Il sistema di controllo è talmente preciso e muscolare che, una volta imparata la mappa, si potrebbe fare una run tutta di corsa senza fermarsi mai, e ciò racconta perfettamente quella che è la natura letale della cacciatrice di taglie Nintendo.

Il principe è invece un circense esperto di parkour. Tutte le abilità che abbiamo apprezzato anni fa nella trilogia de Le Sabbie Del Tempo tornano schiacciate in due dimensioni senza perdere però stile, grazia e gusto per lo show. Sfidare la fisica correndo lungo le pareti per superare fossati, aggrapparsi e roteare sulle aste delle bandiere, esibirsi in clamorosi equilibrismi mentre tutt’intorno è un inferno di trappole, lame, marchingegni e nemici da affrontare con la stessa eleganza olimpica, sfoggiando schivate, parry e stoccate da schermidore.

I metroidvania accolgono al loro interno tanti altri generi, sono contenitori di avventure e, di conseguenza, di contaminazioni

Entrambi i personaggi si contraddistinguono a livello tattile con una pesantezza perfetta ed immersiva per il contesto nel quale agiscono, creando un’alchimia unica col giocatore ed esaltando ogni istante di gameplay. Dread è più veloce e l’accento sulle armi da fuoco impone raramente di fermarsi, se non durante gli scontri coi boss. Anche le sezioni di fuga dagli EMMI, i robot umanoidi che danno la caccia a Samus, si giocano tutte sulla capacità di leggere rapidamente la conformazione delle loro aree d’azione e uscirne il più in fretta possibile. The Lost Crown usa invece il platform per mettere in mostra i muscoli di Sargon, si salta tantissimo, si sfrutta l’architettura per scalare in aree vertiginosamente verticali, irte di pericoli su cui, una volta entrati in connessione col proprio alter ego, pare di danzare senza il minimo timore.

Il metroidvania è diventato ormai terreno di innovazione per il videogioco 2D, soprattutto sotto l’aspetto della gestione e creazione degli spazi, che diventano sempre più interessanti da esplorare, da sfidare e da vivere. È un genere che accoglie al suo interno tanti altri generi, un contenitore di avventure e, di conseguenza, di contaminazioni. Un documento di design versatile, dove anche le regole base possono essere plasmate, piegate, truccate per dare vita a qualcosa di diverso e, il punto di partenza, sarà sempre la creazione di una mappa che si adatti alla visione degli sviluppatori. La mappa come simbolo di un mondo da scoprire, che esiste solo su carta finché non lo si visita di persona; esperienze che possono essere vissute solo all’interno dei suoi confini.