Il Survival Horror è sempre stato un genere difficile da incasellare e sin dagli albori i suoi esponenti sono sempre stati molto variegati. Il suo vantaggio è l’essere stato sin dal principio un’intersezione tra due filoni diversi.

Survival Horror. Sebbene esperienze videoludiche tetre siano esistite sin dall’alba dei videogiochi questa coppia di parole venne coniata la prima volta durante l’esordio di Resident Evil nel lontano 1998 e da quel giorno in poi, quando si incontra un gioco di questo genere, lo si riconosce facilmente. Ma se dovessimo descriverlo, quali sono le caratteristiche strutturali di un survival horror? Deve “fare paura”? Beh, qui la questione non è ovvia come sembra. Prima di tutto doppiamo separare le due parole, perché sia dentro che fuori il contesto del gaming significano cose diverse e non necessariamente comunicanti.

La parola “survival” definisce perlopiù il gameplay e i metodi di interazione. Di solito parliamo di giochi con una componente manageriale e risorse di un qualche tipo da gestire, ma non necessariamente c’è un nemico tangibile e qualora ci fosse non è solitamente il focus centrale. La sopravvivenza è il pilastro grazie al quale il gioco esiste in primo luogo e il nemico è il tempo che ci impiegheranno i nostri personaggi a cadere vittime di fame, intemperie e carenze di un qualche tipo. Ne è un esempio This War of Mine di 11bit Studio, in cui vediamo la guerra dalla prospettiva di un manipolo di civili rifugiatisi assieme in un edificio ancora in piedi… più o meno. Buona parte dell’esperienza consiste infatti nel migliorarlo, renderlo pure un posto piacevole in cui (soprav)vivere nel contesto del gioco. Di notte si elude il coprifuoco per andare a cercare o rubare risorse, mentre di giorno si sta rintanati nel rifugio. Qualcuno dorme, qualcuno cucina, qualcuno sta a riparare, assemblare, magari mettere in piedi una piccola serra mentre continua a lamentarsi. Oh, se almeno si riuscisse ad aggiustare la chitarra…

“SURVIVAL” DEFINISCE IL GAMEPLAY E I METODI DI INTERAZIONE, E NON RICHIEDE NECESSARIAMENTE UN NEMICO TANGIBILE

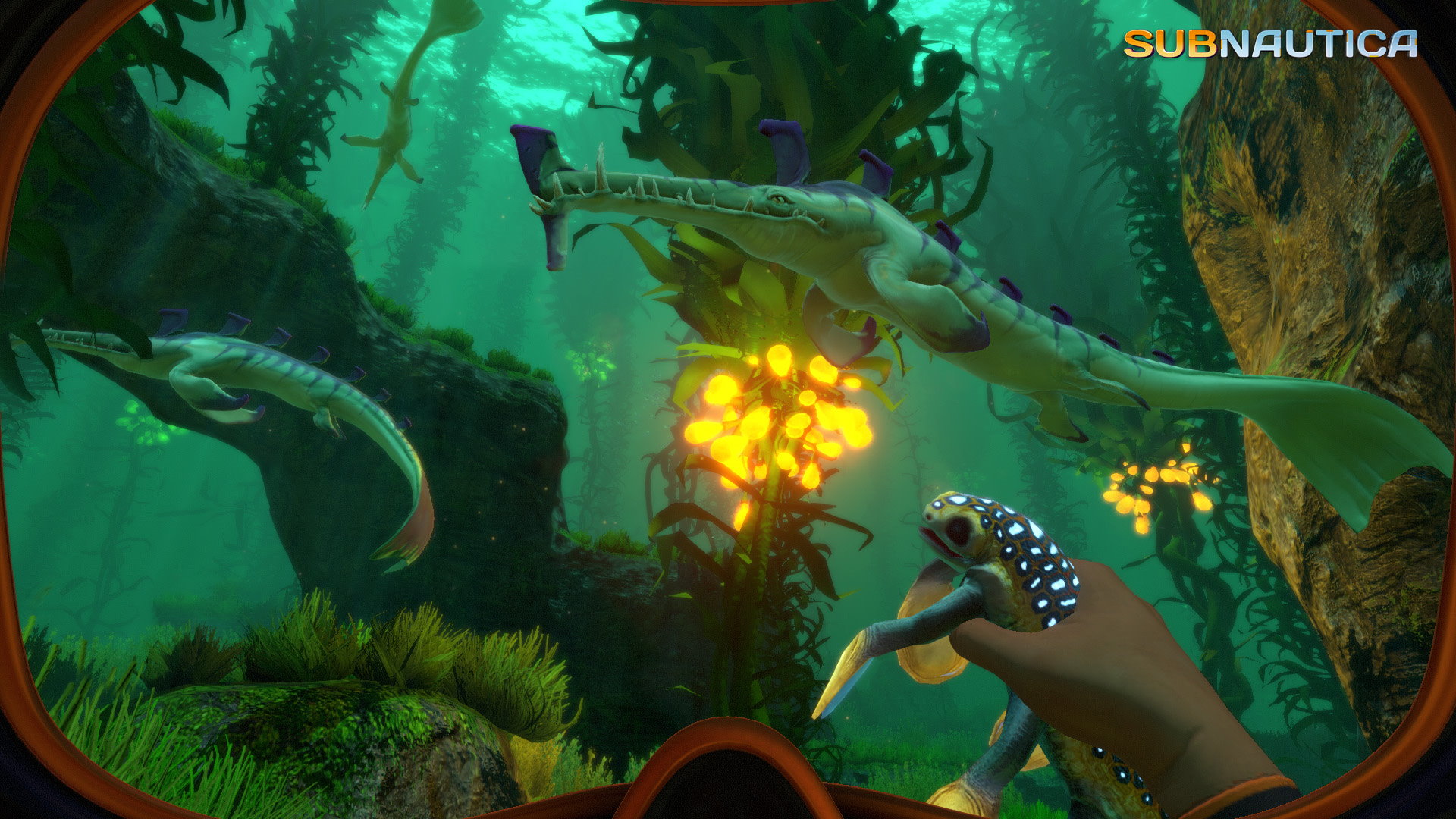

Subnautica di Unknown Worlds Entertainment invece propone un’atmosfera decisamente colorata, ma non per questo meno difficile nella sua sostanza. Unici supersiti di una sfortunata spedizione spaziale e con l’unico rifugio costituito dal modulo di salvataggio naufragato, dovremo recuperare materiali utili nella forma di rottami della nave madre, minerali subacquei, flora e fauna più o meno edibile. Man mano che allargheremo il raggio dell’esplorazione avremo a che fare con acque più profonde o radioattive, nonché specie ostili e dovremo quindi aver preparato contromisure adeguate. Senza dimenticare i soliti bisogni primari di fame, sete e, vista la natura oceanica del pianeta, di ossigeno. Dovremo adattarci ben presto al nuovo mondo, comprenderlo, creare il nostro piccolo spazio in esso.

Don’t Starve è un altro titolo basato sulla gestione, stavolta dallo stile fumettoso, un po’ come quando da bambini ci divertivamo a disegnare “i mostri” e improbabili personaggi. Ma il mondo disegnato a matita non ci tragga in inganno a lungo: i toni sono leggeri, ma il gameplay no. Sviluppato da Klei Entertainment, questa interpretazione del termine survival crea un contesto libero e aperto all’inventiva del giocatore, tanto da aver integrato da qualche tempo una modalità multiplayer. Il gioco si apre senza alcuna istruzione in un mondo tutto da conoscere. La prima urgenza è creare utensili per meglio raccogliere materie prime, simulando in un certo senso le prime fasi dell’evoluzione dell’umanità. Di notte sarà opportuno accendere un falò e aver già costruito un utensile che possa essere utile contro le fameliche bestie notturne. Di giorno dovremo invece esplorare il più possibile la zona tenendo gli occhi aperti per nuove e sempre più versatili risorse. Tanto la curiosità del giocatore è ben premiata, tanto l’impreparazione è severamente punita. Qui gli indicatori da tenere d’occhio saranno fame, salute e sanità mentale e ovviamente, anche qui proverbio dice mens sana in corpore sano. Dovranno essere ben curati tutti e 3, pena un interconnesso malus tra di loro e il conseguente game over.

Non me ne vogliano i numerosi giochi che non sto menzionando, ma ciò che mi premeva era mostrare il filo rosso tra questi esempi. La sfera gestionale che permea “come” giochiamo, seppure in contesti molto vari.

MA L’HORROR?

È sulla parola “horror” che la situazione si fa più liquida persino nelle basi. Cosa definisce un horror? Beh, prima di tutto parliamo di paura, una delle emozioni primarie. In secondo luogo ogni cultura ha sviluppato tradizioni diverse su come affrontarla. E infine ciascuno di noi ha la propria storia basata su traumi, fobie ed eventi passati che ci portano ad avere una differente reazione a differenti stimoli. Mi spiego meglio agganciandomi a due classici della generazione Playstation: a distanza di anni c’è un nemico in particolare nel primo Resident Evil che ancora mi fa salire i brividi sulla schiena e mi ricordo ancora ogni fotogramma di quei momenti, da quanto troviamo la sua ultima vittima a quando si svela in quella stanza interamente in legno che eccheggia rumorosamente i nostri passi. Chi ha la fobia dei rettili certamente mi capisce. D’altro canto il tipo di paura che Resident Evil vuole suggestionare è proprio quella d’impatto, il cosiddetto jumpscare. Il mostro viene progressivamente suggerito per poi rivelarsi nella sua forma finale. Ma è proprio in quel momento, quando il mostro è spaventoso eppur finalmente comprensibile che il protagonista è obbligato a prendere il coraggio a due mani e rispondere a tono. Ogni nemico sconfitto aumenta la confidenza del personaggio e ogni informazione trovata in giro avvicina alla fine dell’incubo.

Un altro attore in questo genere agli albori era Silent Hill, che invece puntava a pizzicare altre corde. Non c’era una sensazione di vittoria nell’essere sopravvissuti a un mostro a suon di vigorose sprangate e sapere qualcosa in più su Silent Hill era importante solo fino a un certo punto. Harry Mason non aveva lo stesso obiettivo e la stessa mentalità di Chris e Jill. Non stava scappando. Si stava addentrando nel mistero. Aveva qualcosa da fare nella nebbiosa cittadina lacustre e l’avrebbe fatta, non importa a quale costo. Da questo punto di vista è ironico che tra i due classici sia il secondo che è riconosciuto con buon consenso come quello che “fa più paura”.

QUELLO DI SILENT HILL È UN APPROCCIO DIVERSO: HARRY MASON NON STA SCAPPANDO, SI STA ADDENTRANDO NEL MISTERO

Danzando quindi tra sussulti e tensione sottile, l’atmosfera horror si fa influenzare anche da narrativa, scrittura, tono, colonna sonora, ambientazioni, la somma creativa degli elementi che troviamo anche nel cinema. Il gameplay ha poco a che fare con questo risultato e definisce soltanto, appunto, come ci giocheremo con queste paure. Può essere attraverso l’ispirazione al classico Alone in the Dark, con le influenze platform di Little Nightmares, tanto quanto vissuta attraverso la mente sofferente e l’approccio combattivo di Senua, la protagonista di Hellblade. Legittimo obiettare che in quest’ultimo caso stiamo virando verso l’action, ma credo concorderemo che nell’odissea di Ninja Theory non approcciamo le situazioni con lo stesso tono di un Kratos.

Giusto per darci un po’ di struttura potremmo dire che quindi il survival horror include, in quantità variabile:

- ambientazioni oscure e/o misteriose

- protagonisti vulnerabili ed equipaggiamento fallace

- presenza di puzzle o ostacoli non risolvibili con forza bruta, che non è comunque disponibile

- incentivo a concentrarsi su un approccio difensivo/evasivo

- elementi di gestione dell’inventario.

LA DANZA TRA SURVIVAL E HORROR

Tornando ai nostri due esempi principali, Resident Evil riprendeva una versione molto leggera dell’inventario dove ogni oggetto può essere riposto per essere meglio osservato alla ricerca di dettagli nascosti o combinato in un rudimentalissimo sistema di crafting. Sono tutti un po’ erbalisti in quel di Raccoon City, e anche decidere quale tipo di munizioni caricare può avere la sua importanza. Inoltre l’inventario è limitato e in quelle 6-8 preziose caselle dobbiamo farci stare armi, medicinali e gli oggetti chiave. Meglio viaggiare leggeri e raccogliere tutto quello che possiamo o forse è il caso di fare qualche giro in più al baule, ma con la sicurezza di avere un caricatore di scorta? Nella prima indimenticabile run vi porrete questa domanda.

Silent Hill invece, dal punto di vista gestionale si colloca in una posizione strana: l’inventario è illimitato e le munizioni abbondanti. I nemici sono quasi sempre gestibili e molto raramente richiedono un pensiero più sottile del semplice picchiarli. Abbatterli tutti è tuttavia inutile e non darà alcuna ricompensa se non un’esplorazione più tranquilla. Silent Hill preferisce giocarsi la sua identità non con il pad, bensì sul non visto, sulla sensazione di smarrimento, sui puzzle che rendono inquietante persino pensare chi prima del passaggio del protagonista ha bloccato un accesso in un modo così contorto.

ALTRI TITOLI, SOLITAMENTE ISPIRATI AL MITO LOVECRAFTIANO, GIOCANO INVECE CON LA SANITÀ MENTALE DEI LORO PROTAGONISTI

Altri sono andati ancora più all-in, proponendo effettivamente una situazione in cui il contesto è inquietante di suo, e al quale vanno ad aggiungersi gli elementi gestionali di cui abbiamo parlato prima. Ne sono esempi The Void dove praticamente qualsiasi cosa dipende da una singola risorsa, o Pathologic, dove si può cadere per mano di criminali, malattia, fame, sete e in tutto questo dovremmo pure condividere le risorse con i pazienti dei protagonisti.

Ma l’esempio che ci interessa di più in questa sede è Darkwood, forse il matrimonio perfetto di tutte le sfumature che abbiamo toccato sinora. Il gioco ci catapulta in una indecifrabile foresta con l’obiettivo di uscirne e ponendoci in una situazione svantaggiosa sia che lo osserviamo da lato sopravvivenza, che da lato horror. Le risorse sono scarse, da gestire attentamente e la situazione non è chiara. Il ritmo è inizialmente lento mentre il mondo di gioco si apre a noi senza dare veramente risposte, ma semplicemente esistendo. L’esperienza punta molto sulla narrazione ambientale, solleticando domande e fornendo poche risposte. Dopo qualche fallimento che sarà fondamentale per capire gli errori madornali da non fare nel bosco, diventa anch’esso un gioco affrontabile. Si impara a ottimizzare le risorse, a proteggere meglio il rifugio, a scegliere in modo accorto le nostre battaglie, ma senza mai avere la piena comprensione di quanto sta succedendo e senza mai dare la certezza assoluta di poter sopravvivere alla prossima imboscata. Si può solo ragionare cautamente sulle probabilità.

Con questo non voglio dire che Darkwood sia la punta di diamante del genere, ma soltanto che è l’esempio perfetto per illustrare una danza bilanciata tra i due filoni che abbiamo visto. Però non c’è nessun obbligo nel fare questo e anzi, sono convinto che incasellare giochi, film, storie e in generale le opere di ingegno umano sia sempre stato obsoleto. Un esercizio retorico che serve tuttalpiù a facilitare una conversazione. Il diavolo è nei dettagli ed è sempre meglio concentrarsi su cosa il gioco vuole comunicare anziché sui singoli ingredienti che lo compongono. I “generi” rimangono lì, a mo’ di ricettari da cui prendere un’ispirazione di qua, una di là, fino a creare la propria invenzione. Per quanto ne sappiamo il prossimo survival horror potrebbe ispirarsi al racing e se pensi che un simile pensiero sia follia, esimio lettore, ti rimando a Beware, esperimento indie tuttora in sviluppo basato interamente sulla guida.

Questo articolo è stato scritto per The Games Machine da Frequenza Critica, il blog italiano di approfondimento videoludico.