Heart Machine è più di un bel nome per un team di sviluppo creatore di Hyper Light Drifter. È un esorcismo per combattere la paura, trasformandola in elettricità, passione, professione, dopo aver convissuto con la morte fin dalla nascita. Un pacemaker che permette al cuore di non fermarsi, un cuore meccanico, ibrido, quello di Alx Preston, nato con una malattia cardiaca congenita, un’infanzia passata dentro e fuori dagli ospedali, sognando una cura definitiva, come se scienza e magia potessero mettersi d’accordo per concedergli un’esistenza non più sul filo del rasoio, così delicata, incerta.

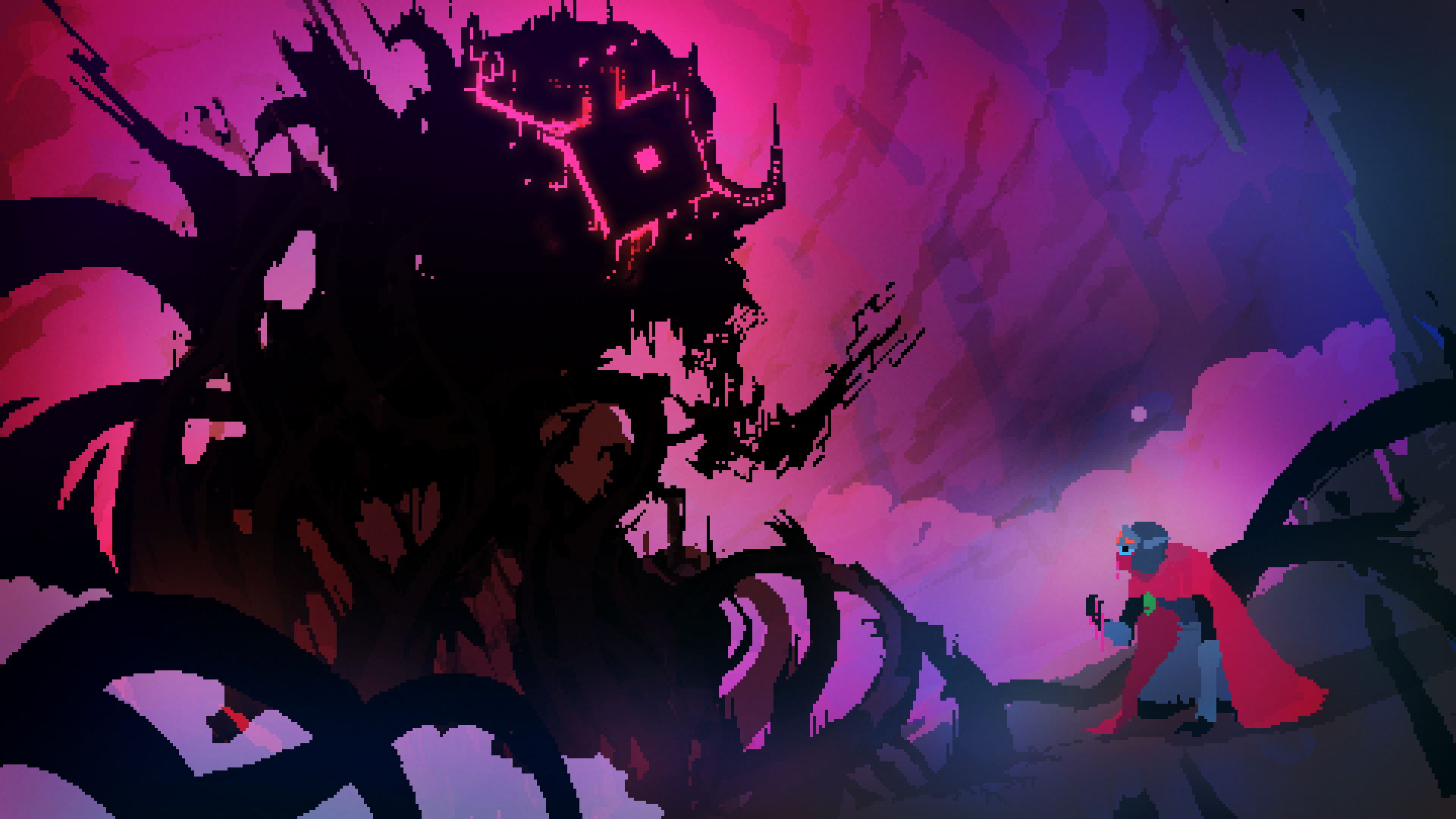

Il suo Drifter, vagabondo protagonista dell’opera prima del team, è un alter ego, un personaggio malato a cui rimane poca sabbia nella clessidra, disperato, in cerca della stessa cura che sogna Alx e disposto a tutto per ottenerla. Il dolore si manifesta con sordi colpi di tosse in 16-bit. Il sangue che cola dalla bocca, macchia i guanti, crea piccole pozze fucsia per terra, trasmettendo un senso di urgenza e una drammaticità intensa, palpabile.

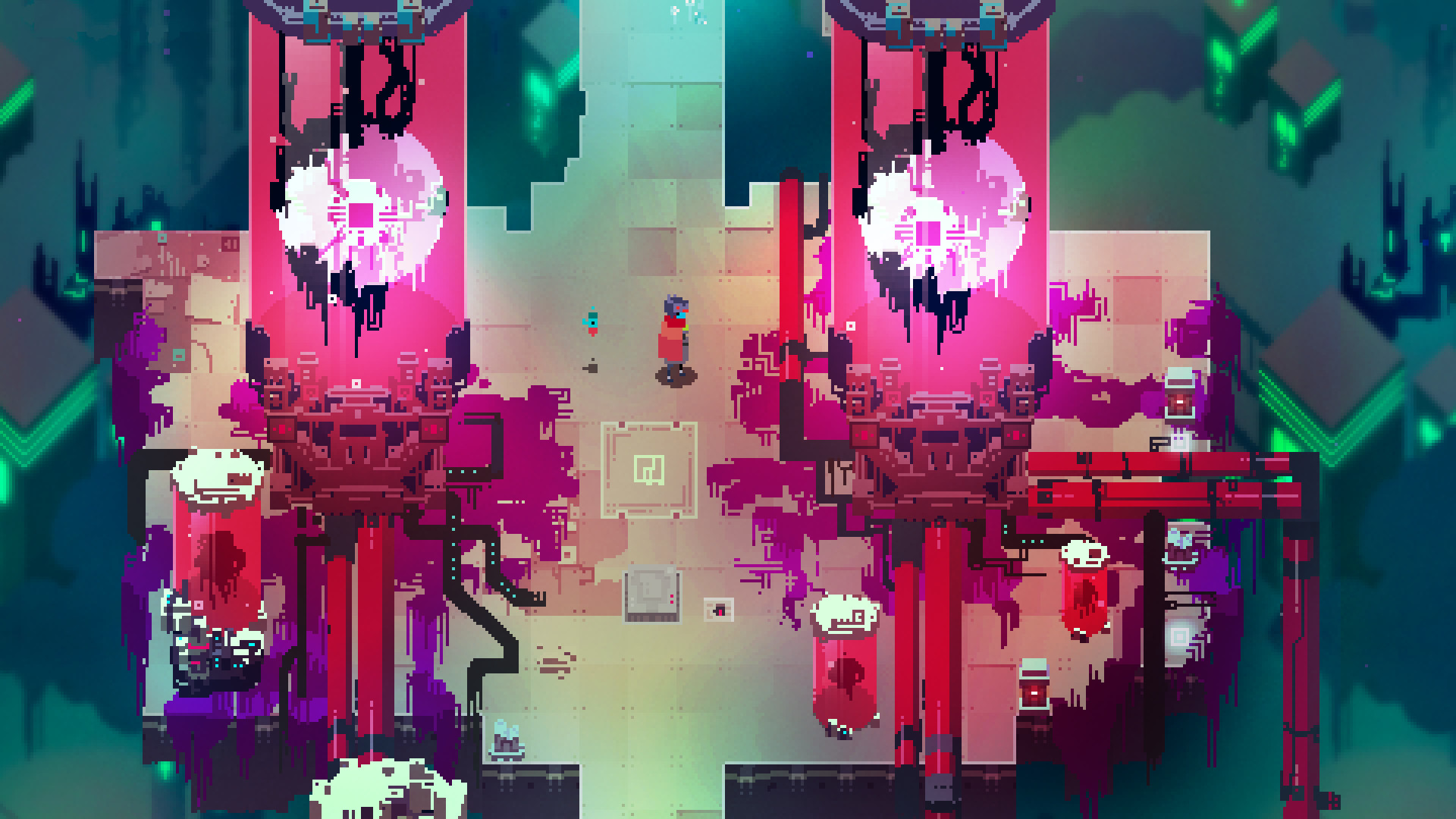

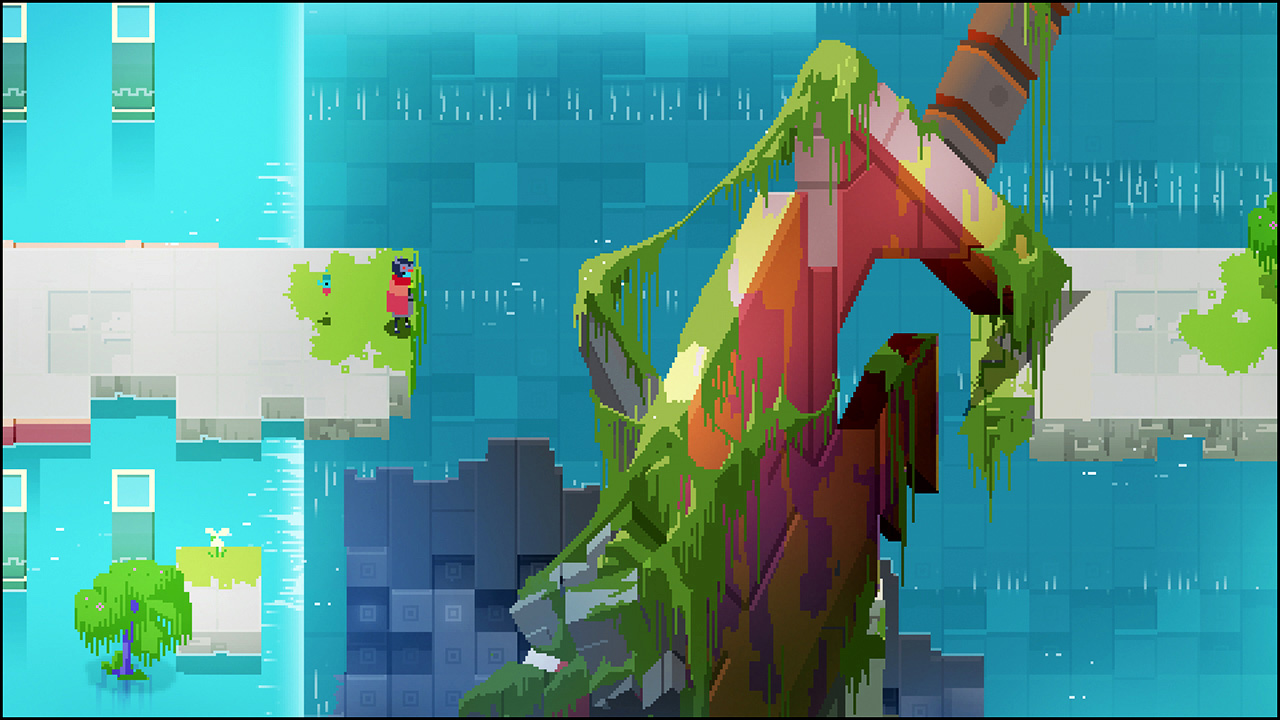

Questo parallelo dà ad Hyper Light Drifter uno spessore e un peso molto particolare, una volta che si viene a conoscenza di quello che sta dietro al codice. Uscito nel 2016, dopo 3 anni di sviluppo e una campagna Kickstarter clamorosa, dove a fronte dei 27.000$ chiesti dagli sviluppatori e bruciati in un giorno, arrivarono ad incassarne più di 640.000$ (un vero e proprio fenomeno di quella che è stata, probabilmente, la coda del periodo d’oro della piattaforma), fu un successo istantaneo di critica e pubblico. D’altronde, che fosse un’opera predestinata, con le stimmate dell’instant-cult, lo si poteva capire fin dai primi screenshot, con quella pixel art che ha fatto scuola, quelle scelte cromatiche incredibili, quelle suggestioni aliene, apocalittiche, dove pochi sopravvissuti si ammazzano tra le rovine della civiltà che fu e la natura reclama i suoi spazi, facendo propri i residuati bellici del recente conflitto e cercando di nascondere esseri giganteschi, ormai in decomposizione, trasformandoli in paesaggio.

OLTRE HYPER LIGHT DRIFTER

Ma ci sono altre macro-suggestioni che caratterizzano il titolo Heart Machine, quelle che riportano indietro ai primi anni ’90, al Super Nintendo, collegandolo direttamente al passato di Zelda: A Link to the Past. Ce lo si può immaginare Alx, in quel 1991. Momenti di normalità davanti alla TV, trasformato in eroe al solo tocco del pad; l’avventura, la libertà di quel proto-open world, il senso di scoperta dato dall’assenza di eccessive indicazioni. E alla fine il male da sconfiggere, quello in cui ognuno vede i propri demoni. In Hyper Light Drifter il male ha già vinto e potrebbe quasi essere Breath of the Wild, se fosse uscito nel ’93. Si respira morte, desolazione, abbandono ma soprattutto precarietà, quella di un dopo-guerra che puzza di olocausto.

Nessuna certezza, nessuna parola. Un gioco “muto”, che si racconta tutto attraverso il gameplay e poche, incredibili sequenze animate, sempre ambigue, misteriose, accompagnate da una sensazione di disagio acuita dalla colonna sonora di Disasterpeace, forse nel suo lavoro più straordinario. Synth profondi, ambientali, quasi zimmeriani con reminiscenze di Vangelis, quando la tensione sale e l’azione di fa più sostenuta, raggiungendo le note più acute nelle sequenze più oniriche, dove il fantasy prende il sopravvento sulla sci-fi, in questo mix così identitario e riconoscibile. Più ci si addentra nelle aree più il compositore aggiunge suoni, strati, come se stesse dipingendo in musica quello che il Drifter osserva e sperimenta sul proprio corpo.

Il dolore si manifesta con sordi colpi di tosse in 16-bit. Il sangue che cola dalla bocca, macchia i guanti, crea piccole pozze fucsia per terra, trasmettendo un senso di urgenza e una drammaticità intensa

Ed è di conseguenza il combat system a colpire duro i sensi del giocatore; rabbioso, veloce, brutale, spesso costretti a reagire dopo essere caduti in un’imboscata. Spada per gli scontri ravvicinati, armi da fuoco per colpire in modo fulmineo, da qualsiasi posizione, dominando il terreno con una schivata velocissima, praticamente istantanea, allungando e riducendo le distanze come uno schermidore sovrumano. Sono scontri feroci, sul terreno si spargono sangue e interiora, i cadaveri rimangono lì, a marcire, mentre il Drifter osserva e si inietta del sedativo nel braccio, alleviando la sofferenza del combattimento. Non c’è poesia. È il riflesso della condizione del suo autore, costantemente in lotta col proprio corpo ma soprattutto col proprio futuro, con quell’urgenza di raccontare, di creare che non ammette perdite di tempo, probabilmente perché, come tutti quelli nelle sue condizioni, sa che il tempo non può essere sprecato.

SCOPRIRE IL CUORE DELLA MACCHINA

E anche per questo Heart Machine non si accontenta del classico esercizio di stile mosso dalla facile nostalgia. Non è ammissibile creare qualcosa che il vento si porterà via dopo qualche settimana. È una reinterpretazione punk della formula di Zelda, contemporanea, figlia di un mercato che ha visto ascesa e caduta di Phil Fish (monito) e del suo Fez (esempio), di cui Hyper Light Drifter riprende l’enigmaticità e il gusto geometrico della pixel art. È quello che Axiom Verge fu per i metroidvania: un’opera che dietro una maschera classica, tipo quelle veneziane di carnevale, nasconde tratti somatici alieni, nati dallo studio, vivisezione e ricomposizione di un game design vecchio di 30 anni, che ha bisogno di gente che se ne sbatta dei dogmi. Ed esattamente come l’opera di Thomas Happ, la logica conseguenza è stata quella di fare proseliti.

Dal 2016 si sono succeduti diversi titoli di grande valore che richiamavano, in diversi gradi di ispirazione, gli Zelda bidimensionali. Eastward, Minit, Hob, Unsighted, Death’s Door, Tunic, Nobody Saves the World e altri, che hanno approfittato del vuoto lasciato dalla serie Nintendo in ambito 2D (con l’ultimo titolo originale, A Link Between Worlds per 3DS, uscito nel 2013, seguito dal remake di Link’s Awakening per Switch del 2019) per emergere e dare ognuno la sua personale interpretazione al genere.

Un gioco “muto”, che si racconta tutto attraverso il gameplay e poche, incredibili sequenze animate, sempre ambigue, misteriose, accompagnate da una sensazione di disagio acuita dalla colonna sonora di Disasterpeace

A vederlo così, senza toccarlo con mano, non mi esalta particolarmente, ma Preston & co. hanno sicuramente la mia attenzione e un gran credito, quindi non si può fare altrimenti che augurargli il meglio.

Spesso si tende a fare della retorica spicciola quando ci sono di mezzo malattie e problemi personali, probabilmente l’ho fatta anch’io nelle righe precedenti. Ma penso sinceramente che non sia stato il suo cuore meccanico a permettere ad Alx Preston di far esplodere il proprio talento, anzi, al massimo gli ha messo i bastoni tra le ruote. Anche senza malattia avrebbe fatto grandi cose in qualsiasi ambito, perché con quel talento ci nasci. Quello che ha fatto la differenza è stata la sua capacità ribaltare la situazione, ispirarsi alla propria condizione per raccontare questa storia e far fiorire le proprie doti di designer, cosa che non fa di lui un “guerriero”, come spesso si definisce un malato. Il guerriero è il suo alter ego, il Drifter, lui è un grande artista del videogioco.