Che We Happy Few avrebbe dovuto essere qualcosa di diverso lo sanno tutti. Un po’ survival, un po’ Dishonored, un po’ Bioshock: a conti fatti non serve dilungarsi troppo nel raccontare la sua genesi dato che con i “se” non si fa la storia e i 60 euro chiesti al day one sono tanti “oggi”. Basterà dire che appartiene al genere degli immersive sim, ossia esperienze ambientate in mondi più o meno credibili che permettono al giocatore di trovare un “suo” modo di risolvere il gameplay, operando scelte sulla base di ciò che ha in inventario, dell’approccio che desidera adottare o delle conseguenze delle sue azioni. In quest’ottica, We Happy Few è un’avventura distopica – “ucronica” sarebbe l’aggettivo più corretto – che si sviluppa in una Gran Bretagna alternativa dove la Germania nazista ha avuto la meglio.

FUORI BELLISSIMO

Per ovviare alla tragedia dell’occupazione e alle conseguenze della disfatta, culminata nella deportazione in massa dei fanciulli di età inferiore ai tredici anni, la società civile ha scelto di offrire a tutti i cittadini una droga sintetica – la Gioia – capace di ottundere la memoria e donare il sorriso perenne.

La società di We Happy Few impone una droga sintetica, la Gioia, capace di ottundere la memoria e donare il sorriso perenne

L’incipit, forse un po’ troppo frettoloso, resta qualcosa di straordinario anche in virtù della prima scelta che viene richiesta. Lo storytelling ambientale, le stringhe di dialogo e il continuo monologo del protagonista, con uno spiccato humor inglese come cifra stilistica, introducono il mondo di gioco in maniera sopraffina. Ci si ritrova catapultati in un complesso sistema simbolico, dove il confine tra l’ordine e il caos è dettato dall’accettazione di un’alterazione di stato indotta da un farmaco quale conditio sine qua non essere o non essere parte integrante della società. I temi messi sul piatto da Compulsion Games sono quelli che Patrick McGoohan ha sfruttato per la sua famosissima serie TV del 1967 – Il prigioniero – e riguardano in primo luogo la “controcultura”, argomento caldo negli anni Sessanta, ossia quel complesso sistema di valori e idee che non rispecchiano il paradigma dominante.

L’incipit, forse un po’ troppo frettoloso, resta qualcosa di straordinario

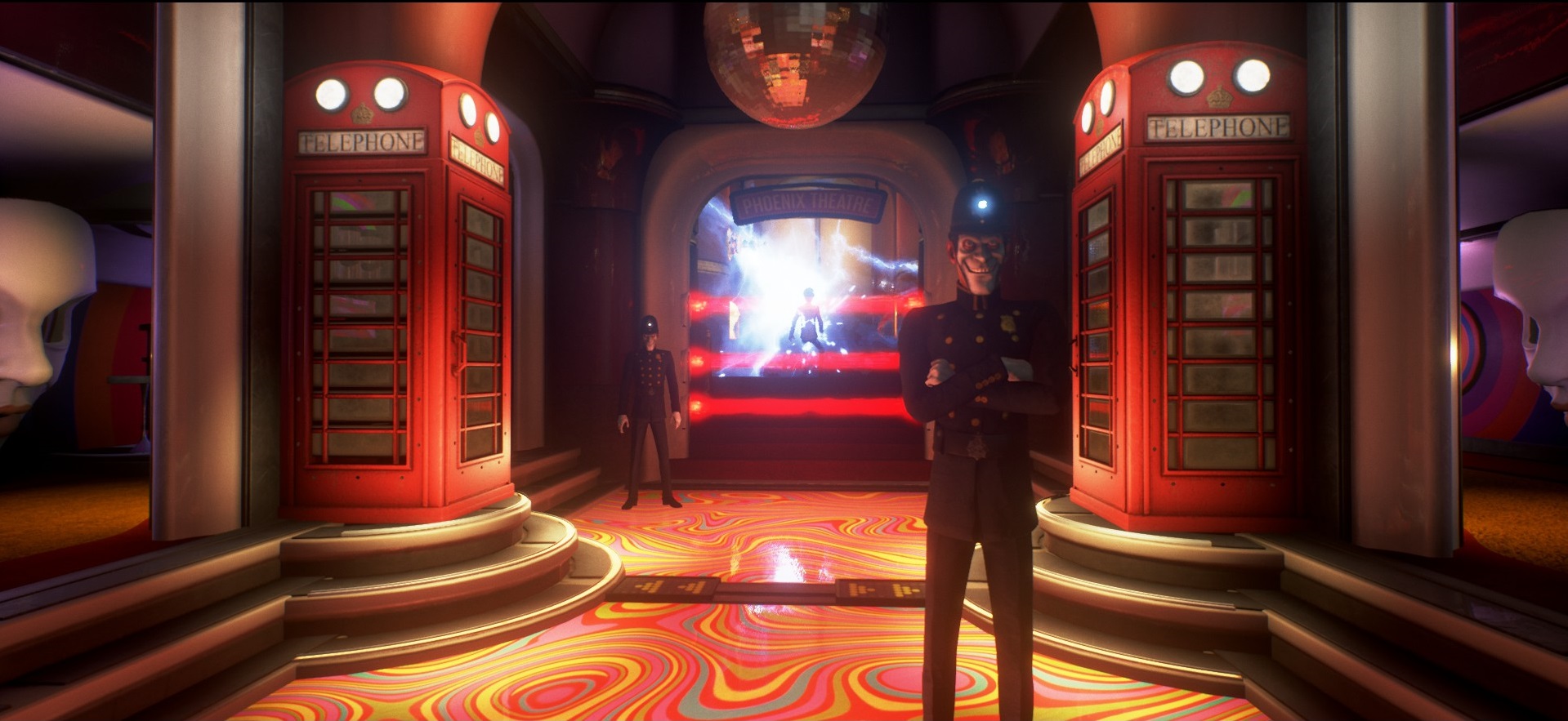

È difficile non rimanere incantati dalla ricostruzione della software house canadese; un lavoro certosino tanto estetico quanto attento alla narrazione, con PNG eccelsi, caratterizzati meglio di quanto visto nella maggior parte degli altri immersive sim ad altissimo budget e, più in generale, capaci di coinvolgere emotivamente anche solo per la qualità del doppiaggio.

DENTRO MEDIOCRE

Purtroppo, la stupefacente giostra di significati si schianta con un sistema di controllo imbarazzante, un’AI scritta peggio di quanto non avrebbe fatto il mio falegname con 30mila lire, una meccanica stealth farraginosa, una gestione dell’inventario stupidamente complicata e un combat system rigido, impreciso e noioso.

A conti fatti, We Happy Few è un RPG in prima persona limitato per dimensione dell’open world, meccaniche, sistema di controllo e IA

Si può dormire e mangiare, ma non farlo porta semplicemente a minuscoli malus che, di fatto, non influenzano troppo la condizione fisica del personaggio. Negli scontri c’è la possibilità di parare e spintonare, ma l’ingaggio riesce una volta su due. Se scappi e ti nascondi tutto torna alla normalità in pochi secondi ma gli avversari rimangono imbambolati nella ricerca quasi dondolando su loro stessi… Insomma, il gameplay fa acqua da tutte le parti senza la necessità di menzionare bug e clamorosi errori nella localizzazione. Un disastro che costa la bellezza di 60 euro al day one, salvato in corner da un impianto scenografico e narrativo d’eccezione. Faccio fatica a scriverlo… ma non vale il prezzo del biglietto intero e dubito che ci sarà mai una patch correttiva capace di ovviare a quelle che sembrano meccaniche improvvisate da principianti. Certo: includessero una pillola di Gioia nella versione retail, il giudizio sarebbe sicuramente diverso.

We Happy Few assomiglia a quel giano bifronte della mitologia classica che incarna ogni forma di mutamento in una sola forma iconografica. Presenta un’ambientazione straordinaria, tanto dal punto di vista estetico quanto da quello culturale, che dipinge una Gran Bretagna ancora occupata dai nazisti. Il governo, per ovviare alla depressione dei suoi cittadini, impone l’uso di una droga sintetica che obnubila la memoria e rende tutti felici. Con queste premesse Compulsion Games racconta la storia di tre personaggi che, per un motivo o per l’altro, si trovano a fare i conti con un’identità – la propria – soffocata da un sistema repressivo. La peculiarità del mondo di gioco viene però avvilita da meccaniche appena abbozzate, problemi al sistema di controllo e ingaggio, bug ed errori nella localizzazione, dando l’impressione che il codice sia stato chiuso di fretta da un team di principianti. Un peccato imperdonabile, reso ancor più grave dalla meraviglia di un contesto unico e straordinario che avrebbe potuto fare da telaio per tessere uno dei videogiochi più ambiziosi di sempre.