Sono due anni che quando andiamo alle fiere ce lo diciamo sempre, e l’abbiamo penso scritto anche l’anno scorso nella IndieZone dopo l’E3: ha ancora senso parlare di videogiochi indipendenti?

Lo so, la risposta è sì, perché basta andare su Steam e vedere quanta roba esce, mi rendo conto. Analogamente, manifestazioni come Indiecade, Ludum Dare, o il nostro Svilupparty ci mostrano regolarmente che in giro ci sono idee che fervono e uno scenario abbastanza variegato di progetti in divenire molto interessanti. Il punto è che – nel 90% dei casi – questi giochi, per entrare nel mercato che conta e avere chance di essere dei prodotti che in qualche modo abbiano un loro ciclo di vita più che dignitoso, hanno bisogno di un publisher che si occupi di tutta una serie di operazioni. Fin qui tutto normale, d’altronde Devolver Digital insegna che questo è il momento storico dove le “etichette”, inteso come label discografiche, sono un concetto che ben si presta al mercato videoludico, e riuscire a mettere su una line-up coerente mantenendo il valore aggiunto dell’indipendenza degli sviluppatori come fattore chiave del marketing e della comunicazione può essere una strategia vincente. Se andiamo a vedere la line up del publisher texano non è che ci siano solo capolavori, però intanto se un gioco è Devolver Digital ha una sua aura di figosità, un po’ come accadeva negli anni 70 con tutti i dischi Virgin Records, etichetta nata in quegli anni grazie all’ingegno di un ambizioso venditore di vinili col senso degli affari (e che rivenderà il tutto a EMI per un miliardo di dollari vent’anni dopo).

Ma cosa succede quando scendono in campo publisher tradizionali? Mi spiego, è chiaro che oramai i prodotti indie siano un realtà del mercato e facciano numeri importanti, e che tutti gli editori siano alla ricerca della prossima gallina dalle uova d’oro, dunque è naturalissimo (nonché giusto) investire su idee interessanti. Il punto è che se un gioco esce con il marchio SEGA, Square Enix, Sony (ma anche editori “minori” come Focus e via dicendo), a volte entra in un limbo in cui è facile dimenticare che magari è stato sviluppato da un piccolissimo gruppo di programmatori alla prima esperienza.

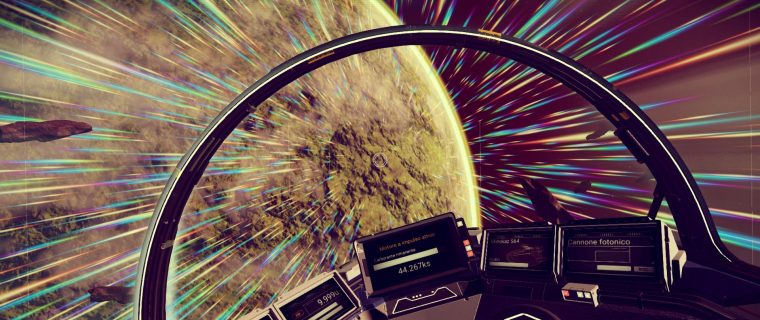

Se No Man’s Sky fosse uscito solo in digitale a 19,99 € e senza tutto il clamore del battage mediatico, staremmo parlando di un altro gioco

Badate, io non sono tra i delusi o tra chi si immaginasse qualcosa di diverso dal gioco, proprio perché da un team piccolo e inesperto non ci si poteva aspettare più di così: il problema è che con una campagna di comunicazione del genere e la sensazione, trailer dopo trailer, annuncio dopo annuncio, di trovarsi davanti a un gioco dai valori tripla A c’era tutta. D’altronde, se No Man’s Sky fosse uscito solo in digitale a 19,99 € e senza tutto il clamore del battage mediatico, staremmo parlando di un gioco interessantissimo, dal potenziale enorme e “peccato che più di così in 15 non potevano fare”, ne sono convinto. È esattamente questo il problema dei “tripla I”, quello di avere i valori produttivi di un gioco indipendente, ma le responsabilità di una produzione più imponente. D’altronde, per un No Man’s Sky che arriva sugli scaffali ci sono cose come Below, un altro progetto di uno studio piccolo, Capybara Games e prodotto da Microsoft, che per due anni era lì a sembrare l’incrocio definitivo tra Dark Souls e Zelda, e invece adesso rischia probabilmente di non vedere mai la luce. Quanto, di queste situazioni, sia colpa dei publisher un po’ troppo “aggressivi” e quanto sia, invece, demerito di sviluppatori ingenui o troppo ottimisti è difficile dirlo, ma neanche ci interessa. Ciò che dovrebbe essere priorità di chi lavora nell’industry è inquadrare i prodotti per quello che sono e capire quanto possano davvero dare al mercato, altrimenti la bolla dei “tripla I” non farà altro che esploderci in faccia.